二八そばの名前の由来

二八ってどういう意味?

落語にもなった二八そば

「時そば」と言う、有名な落語があります。

そば16文の支払いを1文ずつ数え、8つまで数えて「今なん時だい?」

そば屋が「九つ」と答えると、以後10、11・・・と続け、1文ごまかす話です。

下げは、それを真似した男が、九つ時まで待てず四つ時にそばを食べに行き、8つの次が「四つ」、以後5、6となって・・・お後がよろしいようでとなります。

この落語が示すように、江戸の庶民文化の典型である「しゃれ」言葉から、16文のそばを「にはち十六」に掛けて「二八そば」と呼んだとされています。

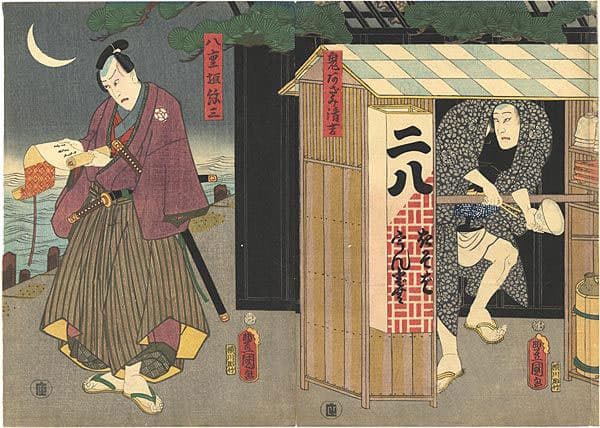

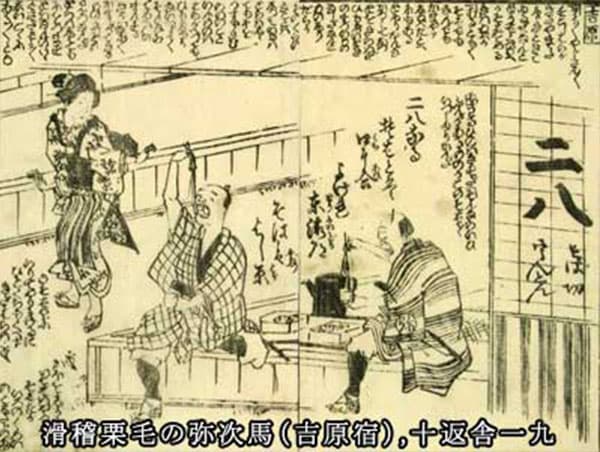

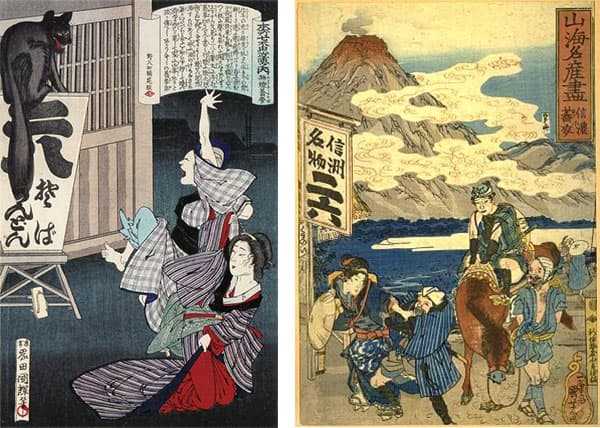

江戸時代の風俗画にも描かれておりますが、「二八うんとん(うどん)」や「信濃蕎麦 信州名物二六」というのもあったことから、「しゃれ」から来た代価説が元々の起源と言われています。

しかし、物価統制でうどん・そばが16文と決められていた時代が100年以上続いていましたが、物価の上昇から慶応年間に値上がりし20文を超えるようになったころから、それが変ってきたようです。

その時期に「二八そば」とは、そば粉8割、小麦粉2割のそばを表すという文献が著され、「二八そば」は割合を示す名称と言われるようになったとされています。

イトメンの二八そばは江戸時代の庶民文化をイメージした代価説由来で名前をつけております。

■参孝文献■

「衣食住記」「享保世説」「俗事百工起源」「五月雨草子」 「蕎麦事典」「そば・うどん百味百題」「近世風俗志 守貞漫稿」

よくある質問

- イトメンの「二八そば」は配合を表す名前ではないのですか。

- 江戸時代の風俗画にある『二八うどん』、『信州名物二六』というのもあったことから、「二八そば」の名前の由来は「しゃれ」から来た代価説が元々の起源と言われています。

イトメンは『落語の「時うどん」や「時そば」にも出てくるように、庶民に親しまれた麺のファーストフードとして「二八うどん」「二八そば」と名付けました。

イトメンの「二八そば」は配合を表す商品ではなく「二八そば」の元々の起源(代価説)から命名しており、1976年発売以来50年近く愛され続けております。

- イトメンの「二八そば」のそば粉は何割ですか

- 乾めん類品質表示基準で「そば」は30%以上使用する事となっております。

弊社のそばも30%以上となっております。